立秋是秋季的第一个节气,是秋季的起点。秋季从立秋起至立冬结束,进入秋季,意味着降雨、风暴、湿度等,处于一年中的转折点,趋于下降或减少;在自然界,万物开始从繁茂成长趋向萧索成熟。

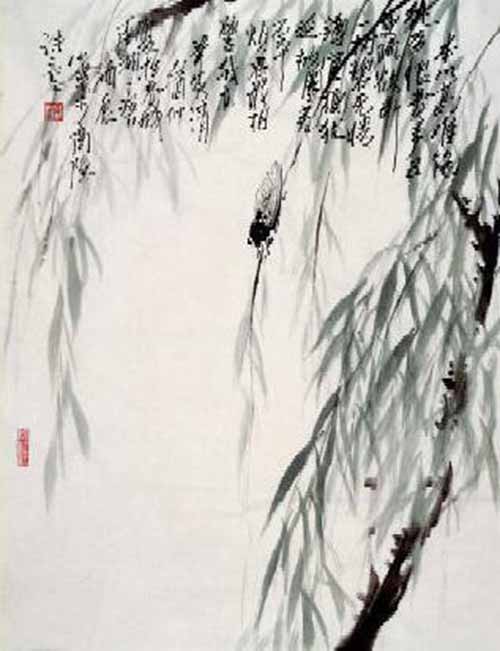

银杏书苑特推出虞世南《蝉》、骆宾王《在狱咏蝉》、李商隐《蝉》等三首古诗吟诵。

这三首诗都是唐代托咏蝉以寄意的名作,由于作者地位、遭际、气质的不同,虽同样工于比兴寄托,却呈现出殊异的面貌,构成富有个性特征的艺术形象,这三首诗也成为唐代文坛“咏蝉诗”的三绝。同为咏蝉,虞世南是清华人语;骆宾王是患难人语;李商隐是牢骚人语。

冯晓老师吟诵,曲调源于魏嘉瓒先生传授。

蝉

[唐]虞世南

垂緌饮清露,流响出疏桐。

居高声自远,非是藉秋风。

翻译

蝉垂下像帽缨一样的触角吸吮着清澈甘甜的露水,声音从挺拔疏朗的梧桐树枝间传出。

蝉声远传是因为蝉居在高树上,而不是依靠秋风。

赏析

《蝉》是一首咏物诗,咏物中暗含着诗人的寄托,具有浓郁的象征性。操。诗中每一句写的都是蝉的形体、习性和声音,而每一句又暗含着诗人高洁清远的品行,物我互释,咏物和咏人合一,表达出了做官和做人都应该立身高处,德行高洁,才能够说话响亮,声名远播。

“居高声自远,非是藉秋风”,这是全篇比兴寄托的点睛之笔。蝉声远传,一般人往往以为是藉助于秋风的传送,诗人却别有会心,强调这是由于“居高”而自能致远。这种独特的感受蕴含一个真理:立身品格高洁的人,并不需要某种外在的凭藉,自能声名远播。

虞世南(558年-638年7月11日),字伯施,汉族,越州余姚(今浙江省慈溪市观海卫镇鸣鹤场)人。官至秘书监,封永兴县子,人称“虞永兴”。能文辞,工书法,编有《北堂书钞》一百六十卷。《全唐诗》存其诗一卷。

在狱咏蝉

[唐]骆宾王

西陆蝉声唱,南冠客思深。

那堪玄鬓影,来对白头吟。

露重飞难进,风多响易沉。

无人信高洁,谁为表予心。

翻译

西角高墙外,枯瘦的古槐树上,秋蝉在一声声嘶鸣, 狱中囚禁的我,思乡的心绪一阵阵渐深。 真不能忍受,这秋蝉扇动乌黑双翅, 对我一头斑斑白发,不尽不止地长吟。 蝉儿啊,清晨露水太重,你虽双翼轻盈,却难振翅向高处飞进, 到黄昏,冷风狂虐,你高亢的吟唱,也容易被风声掩沉。 你——枉居高树啜饮清露,可浊世昏昏,无人相信那高洁冰清, 哎,又还能有谁为我表白皎皎廉洁的一颗心

赏析

《在狱咏蝉》是骆宾王陷身囹圄之作。唐高宗仪凤三年(678),屈居下僚十八年,刚升为侍御史的骆宾王被捕入狱。他敢抗上司、敢动刀笔,被抨击者以“贪赃”、“触忤武后”将他缉拿入牢。也正因为如此,骆宾王才在狱中写下这首诗。

蝉

[唐]李商隐

本以高难饱,徒劳恨费声。

五更疏欲断,一树碧无情。

薄宦梗犹泛,故园芜已平。

烦君最相警,我亦举家清。

翻译

蝉本来就因栖息于高枝,难得一饱;它鸣叫不停,却不受理睬,真是白白辛苦,怨恨无穷啊。蝉彻夜悲鸣,叫到五更天,已是声嘶力竭、稀稀落落,快要断绝了。可是那些树呢,依旧碧绿青翠,任凭蝉叫得如何凄苦动人,也是无动于衷,真是无情啊!我职卑禄薄,到处漂泊,早已丢下的家乡田园,已是一片荒芜。多劳你给我警告,我一家人的生活也和你一样清寒。

赏析

古人有云:“昔诗人篇什,为情而造文。”这首咏蝉诗,就是抓住蝉的特点,结合作者的情思,“为情而造文”的。诗中的蝉,也就是作者自己的影子。

咏物诗,贵在“体物为妙,功在密附”。这首咏蝉诗,“传神空际,超超玄著”,被誉为“咏物最上乘”。

|